企業の「調達」を変革。顧客への興味が社内の異なる景色をつなぐ リーナー立野雄也・原康浩・湯前壮登 #THELEADERS

現場で活躍するインサイドセールスのキーマンに、SALES ROBOTICSの冨田貴徳が取材する連載企画「THE LEADERS」。

今回のゲストは、株式会社Leaner Technologies(以下、リーナー)の立野雄也さん(写真の中央)、原康浩さん(写真の右)、湯前壮登さん(写真の左)です。

リーナー社は「企業の買い物、その常識を変える。」を使命とし、製造業を中心に事業活動で欠かせない調達・購買シーンの改革を推し進めています。その立役者が、同社が開発したDXツール「リーナー見積」「リーナー購買」です。

リーナー社はいかにして、これらの製品を企業に提供しているのか。同社の事業を支えるインサイドセールスチームの3人に、営業活動の実態やポリシーを伺いました。

(執筆:サトートモロー 編集:いいたかゆうた 撮影:小林一真 音声編集:増田那々海)

立野 雄也

Inside Sales責任者

名古屋大学卒業後、2017年に新卒でパーソルキャリア株式会社へ入社。転職メディア事業部にて大手製造業の新規開拓を中心に法人営業を経験。2019年に営業戦略企画へ異動し、エンプラ領域を担う営業組織の戦略企画を担当。組織体制検討、予算策定、営業戦略設計・実行など様々な業務を通して営業組織の変革に取り組む。2021年11月より、株式会社Leaner Technologiesにセールスメンバーとして参画。

原 康浩

Inside Sales Manager

新卒にてフクダ電子兵庫販売株式会社。その後、クックビズ株式会社に転職。日本企業の調達改革を通じ、利益率をあげ、「“Japan as No.1” と称され、世界を席巻した日本企業の繁栄と取り戻す」という世界観に共感し、2021年10月より、株式会社Leaner Technologiesにインサイドセールスメンバーとして参画。現在は、大手製造業を中心に担当。

湯前 壮登

Inside Sales

大学在学中に株式会社テックオーシャンにインターン入社し新卒理系向けスカウトサービス「TECH OFFER」のインサイドセールスとしてキャリアをスタート。新卒入社後はtoCマーケティング部署の立ち上げやインサイドセールス部署の立ち上げをプレイングマネージャーとして経験。

2024年4月からは株式会社Leaner Technologiesに参画し、Mid/SMB領域のBDR/SDR業務に従事。また、既存顧客を対象としたARPA向上プロジェクトに1人目のCIS(カスタマーインサイドセールス)として参画。

調達・購買シーンにおけるブラックボックスを透明化

冨田:

まずは、リーナー社のインサイドセールスの組織体制について教えてください。

立野:

インサイドセールスチームは現在、11名で構成されています。そのうち、ボリュームゾーンであるMMB(従業員数300〜2,000名の企業)を担当するメンバーが7名。残りの4名が、エンタープライズ(従業員数2,000名以上の企業)と新規事業の「リーナー購買」を担当するチームに分かれています。

冨田:

立野さん、原さん、湯前さんはそれぞれどのような役割を担っているのですか?

立野:

私はインサイドセールスチーム全体の責任者として、ピープルマネジメント、組織マネジメント、チームビルディングを担当しています。それ以外では、弊社の顧問と協力してエグゼクティブの方々との面談も行っています。

原:

私はエンタープライズチームに所属して、案件創出をミッションに日々活動しています。

湯前:

私はMMBチームにて※SDRと※BDRを担当している他、各種展示会におけるブースの運営などに関わっています。

※SDR(Sales Development Representative)

インバウンド対応がメインのインサイドセールス。「反響型」の営業手法とも呼ぶ。

※BDR(Business Development Representative)

アウトバウンド対応がメインのインサイドセールス。「新規開拓型」の営業手法とも呼ぶ。

また、現在は既存のお客様の利用拡大を目的とした※カスタマーインサイドセールス(CIS)業務を主に担当しています。

※カスタマーインサイドセールス(CIS)

カスタマーサクセスにインサイドセールスの手法を応用して、収益拡大の役割を明確に持たせた新たな営業手法。

従来のカスタマーサクセスが顧客サポート業務に偏りがちであった点を補完し、既存顧客のアップセルやクロスセル、LTV最大化といった収益拡大をミッションとしており、近年注目されている。

冨田:

外部インタビューやnoteなど、様々なところで情報発信をされていますが、全ての記事に共通していたのが、お客様に対する想いや解像度の高さでした。

リーナー社のお客様は、どのような業務をされている方なのでしょうか?

原:

購買部や調達部といった企業の買い物を行う方です。

中心となる業界は製造業で、特に主要7業種(輸送用機械器具製造業,電気機械器具製造業,生産用機械器具製造業,業務用機械器具製造業,金属製品製造業,はん用機械器具製造業,電子部品・デバイス・電子回路製造業)は、購買・調達業務の効率化でペインを抱えていらっしゃいます。

この主要7業種を中心に、展示会やカンファレンスなどでお会いするお客様にアプローチしています。

冨田:

ありがとうございます。具体的にどのような課題や悩みを抱えている方が多いのでしょうか?

原:

本記事の読者は営業部門の方が多いと思うので、あえて営業部門に例えると、

購買部・調達部の皆様の多くはSFAや顧客管理といったツールなどを使用せず、部材や備品を購入、管理しています。社内外のコミュニケーションではメールやExcel、FAXを使い、見積書を取り寄せたり、価格交渉をしたり、仕様書の修正などを行っています。

購買・調達に関する情報は、メンバーのメールボックスやPCのフォルダ、紙のメモ帳や記憶の中に保存されています。個人が独自にツールを使用しているため、非効率かつ属人化してしまっています。

冨田:

営業でいう「私の顧客です」状態のまま、お客様とのやり取りや会話内容、送付した資料の内容などが完全にブラックボックスになっていると。

立野:

最終的な金額自体は基幹システムに残されていますが、そこに至るまでの過程でどのような交渉や、やり取りがあったのかが分からない。それを透明化して共有できるようにするのが、「リーナー見積」や「リーナー購買」です。

相手に興味を持つ、プロダクトに絶対の自信を持つ

冨田:

製造業の、調達や購買などを管掌する方々との接点を持つのは難しそうだなと感じるのですが、リーナー社ではどのような施策で、お客様とファーストコンタクトを取っているのでしょうか?

原:

相性が良いのはオフラインでの交流です。なかでも、私たちは「展示会」を重視しています。製造業の企業様は、新しい技術を探すために展示会へ足を運ぶ機会が多いです。そこに私たちも出展して、対面で新た出会いが生まれるようにしています。展示会以外には直接郵送で手紙をお送りするというコンタクトの取り方も相性が良いですね。

冨田:

手紙の施策は、貴社のリーナー見積事業 第3営業部 部長を務めている山下翔平さんがnoteで詳しく解説されていましたね。

ゼロから始める手紙BDR 有効商談の70%を”手紙経由”で獲得したノウハウを大公開!|山下 翔平 | リーナー

リーナー社は東海エリアなど、地方の展示会にも積極的に出展している印象があります。都内とそれ以外のエリアで、お客様の属性に違いはありますか?

原:

東海エリアや北関東エリアは工場が多いため、現場を管理している責任者の方、東京の場合、グループを横断的に管理しているご担当者の方とお会いできることが多いという印象を持っています。

冨田:

実際にオフラインで接点を持った後、お客様との関係性を深めて心理的ハードルを下げるために、事前準備でどのような工夫を凝らしていますか?

原:

特別なことではありませんが、お客様の関連情報を事前に調べておくようにしています。どの業界であれ、その業界や取り巻く環境、業務について詳しい人のほうが会話しやすいですよね。お客様の業界情報や事業内容など、公開情報で分かる情報は事前に下調べします。

手紙やお電話でそうした情報を盛り込むと、「もう少し話を聞いてみようかな」と思っていただきやすいです。先日の展示会では、「御社の事業が生まれた背景に〇〇という歴史があると思いますが、すごく好きな話なんですよね」と、お客様の社史を会話の切り口にしたことで打ち解けることができ、その後はオープンに悩み事などを話してくださいました。

個人的には、心理的なハードルを下げるためには、話しやすい雰囲気を作ることが大事だと思っています。そのためにお客様の業界や企業、業務に相手に興味関心があることをお伝えしながら会話をすることが重要だと思っています。コミュニケーションではまず、「相手に興味を持つ」ことそのものを大切にしています。

冨田:

「※Why you now?」に固執せず、入念な下調べから会話内容を考えているのですね。

※Why You Now(なぜ、あなたに、いま)

商談先に対して、「なぜ今、あなたにこの情報をお伝えしているのか」を明確にするというセールスの考え方。これらの情報を明確にすることで、商談先の課題を正しく理解し、相手に有益な情報を届けられる。

エンタープライズの場合、公開情報が多いためトピック探しにも困らないと思いますが、MMBの場合は表に出ている情報が少ないですよね。湯前さんはお客様とのコミュニケーションにおいて、大切にしていることはありますか?

湯前:

おっしゃる通り、MMB領域はエンタープライズと比べて、情報量が限られています。しかし、お客様が何を作っているのかを把握すれば、購買・調達で何を必要としているかが見えてきます。

自動車など部品の購入量が多い物を製造しているのか、お米など少ない原材料で作れる物を製造しているのか。ホームページを見ればある程度の情報が得られるので、それをもとに「この企業様は相見積もりの機会が多いだろうな」といったペインを推察できます。その仮説に基づいて、私たちがどうお力添えできるのかを考えるんです。

また、私たちは毎週カスタマーサクセスチームのメンバーから、お客様の事例について話してもらう時間を設けています。

冨田:

実際にサービスを導入してくださったお客様の情報を通じて、調達・購買プロセスの解像度を高めているのですね。

湯前:

ちなみに私はメンバーに「自分たちのサービスやプロダクトに自信を持って会話することの重要性」をよく伝えています。

「私たちはこのように貢献できます」と明確に伝えきれる自信がなければ、コミュニケーションのスタートラインには立てません。その自信や意識を持てるよう、MMBチームでは積極的に自社商材のインプットをサポートしています。

ファクトの積み重ねと顧客への共有が生んだ「1社で15件」の商談創出

冨田:

リーナー社の発信で、原さんが1社から15件以上の商談を獲得したと目にしました。率直にすごいなと思ったのですが、この成果の背景にはどのような工夫や戦略があったのでしょうか?

原:

エンタープライズの場合、事業部ごとに調達部・購買部が分かれているケースもあれば、各生産拠点にも購買部があって部材や備品を購入しています。こうした各チャネルにアプローチすることで、15件の商談を獲得しました。

アプローチの方法ですが、部門の各レイヤーの情報を収集して、それを別のレイヤーに伝えていきました。例えば、事業部の調達部の中には部長、課長、現場の方などさまざまな役職の方がいて、それぞれが異なる景色のなかで働いています。

景色が違う以上、購買・調達などの活動の「事実」もレイヤーごとに異なります。そこで、現場の方々へのヒアリングで聞いた情報を、1つ上・2つ上のレイヤーの方に伝えるんです。

これらは普段なかなか聞けない情報として、こちらの話に興味を持っていただけます。そうしてコミュニケーションを取りやすくなったタイミングで、他部門の購買部の情報などもいただき、そこでもまた各レイヤーにアプローチしていきました。

冨田:

分業があたり前である製造業だからこそ、レイヤーの垣根を超えた原さんの情報は、非常に貴重なものだったわけですね。

原:

大きい組織であればあるほど、同じ部門の現場と役職者間の情報共有は難しくなってしまいます。そこで、私たちから情報をお伝えすることで、社内の情報連携をスムーズにするという役割を担えると考えました。

立野:

ちなみに、商談を進める上で「現場には多くのお困り事があるけれど、大きな組織ゆえにスピーディな課題解決がむずかしい」といった問題によくぶつかります。そこで、全国の展示会でお客様と交流してファクトを集め、その情報を手紙にしたためて役職者の方々へ送っています。

ただし、仮に部長職の方々にアプローチできたとしても、そこから役員へ上申するというタイミングで案件がストップしてしまうこともあります。そこで、顧問を通じてエグゼクティブと話す機会を設けるんです。このサンドウィッチ戦略で、お客様の課題解決に向けたアプローチしています。

原:

基本的に、エンタープライズの方々のほとんどはデジタル化に向けて、すでに活動を始めています。さまざまな悪戦苦闘をしている中、中期経営計画などを知っているだけの部外者がアプローチしようとしても、なかなかアポイントは獲得できません。

だからこそ、ファクトを集めることが非常に重要です。「御社の現場ではこういうことが起きています。それについて、こういうアジェンダでお話する機会をください」。こうしたコミュニケーションを通じて、私たちに興味を持っていただくよう工夫しています。

冨田:

非常に面白い戦略ですね。

ここまでは新規開拓のプロセスについてお伺いしましたが、それらを乗り越えてお客様が導入された先の活動についても気になります。湯前さんはカスタマーインサイドセールスとして、日々どのような活動をしているのですか?

湯前:

カスタマーインサイドセールスは、私と導入サポート担当が1名、カスタマーサクセスのマネージャー1名の合計3名が担当しています。

具体的な役割として、私はお客様の組織図を描いてどの部門へアプローチすべきか、どのような情報を収集すべきかの仮説・戦略を立ててアポイントを獲得します。そして、ほか2名がアポイントから商談獲得を目指し、その過程で得られた情報を共有してもらう。そんな協業体制を敷いています。

湯前:

カスタマーサクセスとして、お客様が私たちのプロダクトに寄せている期待にしっかり応えてお客様の成果の最大化に貢献する。それと同時並行で、案件創出に向けてアポイント獲得にも積極的に動いています。

私も最近、同じ企業様から約3ヶ月で8件の新規のアポイントをいただきました。大企業ともなると、部門ごとにまったく活動内容が異なります。一つひとつの部門に合わせて適切な行動や提案が必要です。

私は現在、従業員数5万名の企業様を担当しています。ここまで巨大な組織となると、組織図と部門間の関係性を正しく描ける方はお客様の中にもほとんどいません。正確な組織図の把握と情報収集は非常に大変なのですが、だからこそ、その情報をお客様にお伝えすると、とても喜んでいただけます。結果、サービス導入も前向きに検討いただくことも多いです。

アカウントプランはシンプルであるべし。失敗の理由を赤裸々に残すべし。

冨田:

皆さんの活動は、新規顧客開拓からカスタマーサクセスまで一環して、丁寧な下準備とファクトの積み重ねでリーナー社のファンを創出しているのですね。活動の基礎となるであろうアカウントプランは、どのように作成しているのですか?

原:

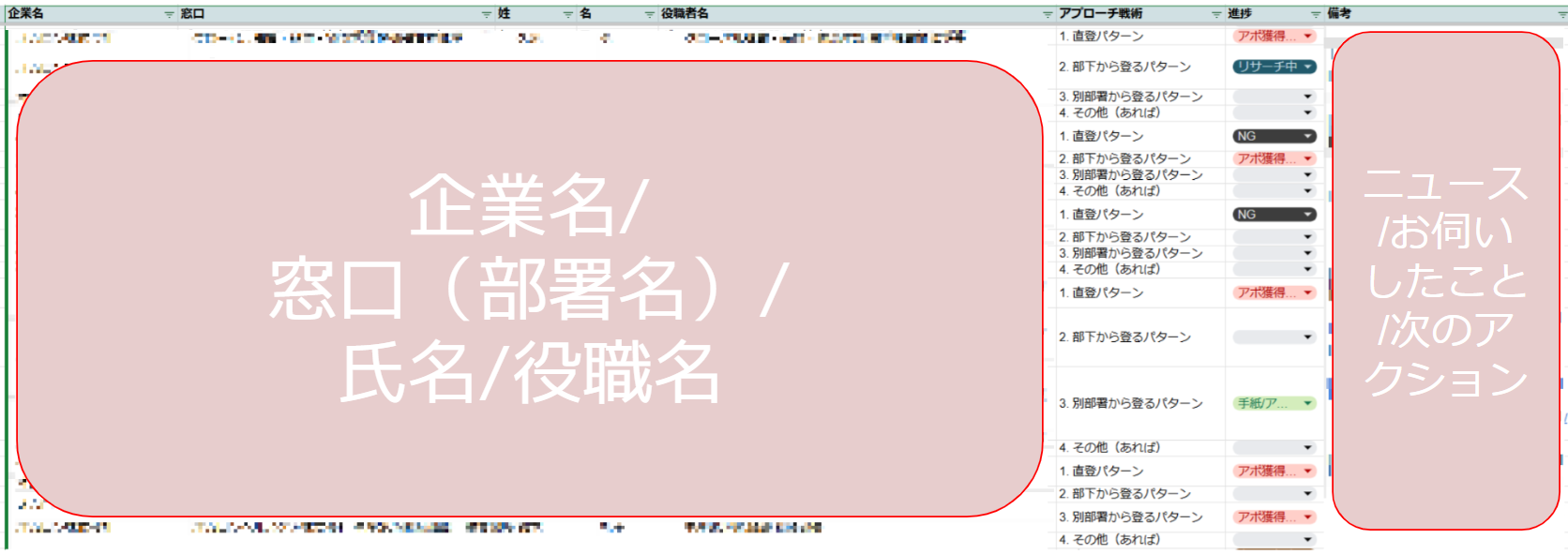

まず考えるのは、「この部門のChampion(推進者)は誰か」です。そして、見込み顧客のリストや公開情報などの情報を見て、Championにアプローチする手段を模索します。

直接会える方なのか、部下の方から接触を試みるのか、隣接部門の関係者様やパートナー会社から紹介いただくのか、セミナーへの参加などを通じて関係を築くのか。こうした各手段をひとつずつ愚直に試します。

冨田:

一連のプロセスはインサイドセールスのみで完結しているのでしょうか?もしくはレベニュー部門全体で議論し、意思決定や見直しを行なっているのでしょうか?

原:

タッグを組んでいるフィールドセールスメンバーと、週1回の定例会を行っています。そこで商談に関するフィードバックを受けて、戦略の確認と練り直しを行っています。

冨田:

綿密にやり取りしているのですね。アカウントプランはその企業の戦略が凝縮されている存在だと思います。アカウントプランの作成には試行錯誤が不可欠で、パイプラインやリードタイムへの意識も必要です。

アカウントプランを作り上げる上で、注意すべき点や失敗しやすいポイントはありますか?

原:

一番の失敗は、「そもそもアカウントプランが活用されない」だと思います。

具体的なアクションや見込み顧客の組織図、公開情報をびっしり書き込み、入念にアカウントプランを作り込む企業様は少なくありません。ですが、せっかく精緻に作り上げたアカウントプランも、更新が大変すぎるとほとんど活用されません。

活用されるアカウントプランの条件は、シンプルかつ自由度が高いことだと思います。例えば、私はGoogleスプレッドシートでアカウントプランを作成していますが、それはただ使いやすいフォーマットだからです。

いつまでにどれくらいの売上の受注を取るのか、そのためにどのような人々に会うのか。こうした意思が明確に書かれていて、管理しやすい・更新しやすい形であること。これらの条件さえ満たせば、アカウントプランの形式にこだわる必要はないと考えています。

立野:

もうひとつ、アカウントプランの運用では「失敗の理由」を赤裸々に残すことも大切だと思います。インサイドセールスもフィールドセールスもカスタマーサクセスも、役割は違えどお客様への貢献という同じ方向を向いています。その中で、フィールドセールスが商談でうまくいかなかったのなら、その理由と次にどうすべきかを明記すべきかなと。

その経験の積み重ねが、お客様への貢献スピードを早めることになるはずです。

ARR100億の成長を達成する道筋をいかに立てるか

冨田:

いい情報だけでなく、悪い情報も正しく残していくことは非常に重要ですね。ちなみに、リーナー社のインサイドセールスチームはどのような指標をKGI、KPIに設定していますか?

原:

どの組織も売上がKGIに設定されています。KPIについては、エンタープライズの場合は商談数です。

湯前:

カスタマーインサイドセールスの場合、現時点においてはKPIは設定されていません。

リーナーは「調達のスタンダードを刷新し続ける」というミッションを掲げており、「リーナー見積」「リーナー購買」の2つのプロダクトを展開しています。そしてカスタマーインサイドセールスには、今後※T2D3やARR100億を超えるにあたり、より事業成長できる領域を特定するという使命が与えられています。

※T2D3

SaaSビジネスをTriple(3倍)→Triple(3倍)→Double(2倍)→Double(2倍)→Double(2倍)と成長させること

今後の貢献範囲を探り、最速で成長への道筋を立てる。そのために、お客様に貢献できる部門や拠点を推察し、仮説を立てて行動しファクトを積み重ねることが、私たちの役割です。

冨田:

キャズムを乗り越えるためにも、カスタマーインサイドセールスの湯前さんたちが、マーケットをマクロに捉えて新たな成長領域を発見しようと尽力しているのですね。

立野:

将来的にKPIは置かれると思います。

現在、湯前の担当している企業様ほど規模が大きくなると、隣の工場が別の会社と同じくらい文化ややり方が異なることが往々にしてあります。

そのため、これからはそれぞれのChampion(推進者)の方を見つけてコミュニケーションをとる事が重要になるため、それがKPIになっていくだろうと考えています。

冨田:

ありがとうございます。

ここまでの話をお伺いして、リーナー社が部門・拠点・レイヤーなど多角的に、お客様の状況を言語化することに強くこだわっているということがよく分かりました。加えて、こうした言語化を実現するために、組織間の連携と情報共有も徹底していることも感じ取れました。

最後に、皆様の今後の目標について教えてください。

立野:

これからリーナーは、マルチプロダクトの展開を視野に入れており、横断的な部門へのアップセルの提案など、事業的にとても面白いステージに突入します。それに向けて、新卒採用やインターンなどさまざまなキャリアの人材を増やしていく予定です。

私はマネジメントの立場として、個人や組織ができることを広げられるよう、全力でサポートしたいです。常にリソースは限られていますが、そのなかでメンバー全員のエネルギーを最大化させて、最速で価値提供とマーケットの拡大を推進したいと思っています。

原:

調達のスタンダードを刷新し続けるには、大手企業様にプロダクトを導入いただくという一丁目一番地を突破することが必須です。その先陣を切る部門の人間として、マーケットを切り開いて日本の「調達のあり方」を変えていきたいです。

湯前:

インサイドセールスという役割にこだわらず、いち営業マンとしてリーナーが取り組んでいくことを、お客様に伝えられる人材でありたいです。それができれば、より良い日本のものづくりの未来を築けると信じています。

冨田:

ありがとうございました。

読者の方々の中で、もしリーナー社のお取り組みにご興味のある方がいらっしゃれば、調達・購買の領域に未経験の方でも応募可能とのことですので、ぜひお話を聞いてみてはいかがでしょうか。

立野さん、原さん、湯前さん、本日はありがとうございました!

今回の「THE LEADERS」は、お楽しみいただけましたか?本シリーズでは、今後も各業界で活躍するインサイドセールスのリーダーをお招きして対談を行います。次回もぜひ、ご覧ください。

過去のインタビュー記事はこちらから

不定期でマーケティング、インサイドセールス、営業支援に関する最新の情報を発信していきます。

イベント・セミナー

オウンドメディアの最新情報をSNSで発信中

インサイドセールス支援のサービスについて知る