メンバーの迷いを消し、行動と成長を促すマネジメントのあり方 コラボスタイル 小棚木志津香 #THELEADERS

現場で活躍するインサイドセールスのキーマンに、SALES ROBOTICSの冨田貴徳が取材する連載企画「THE LEADERS」。

今回のゲストは、株式会社コラボスタイルの小棚木 志津香(こだなきしづか)さんです。

愛知県に本拠地を置くコラボスタイル社。業務中に発生する申請・承認・決裁といったワークフローを効率化するツール「コラボフロー」は、1,600社以上に導入されています。

同社のインサイドセールスを支えるメンバーは、新卒〜入社3年の若手が中心。それでも、高いエンゲージメントを持って業務に取り組み、商談・受注の実績を堅実に積み上げ続けています。

メンバーの成長・意欲を支える組織作りにおいて、小棚木さんが大切にしているマネジメントの信条を伺いました。

(執筆:サトートモロー 編集・音声編集:増田那々海・いいたかゆうた 撮影:三原 里桜 )

小棚木 志津香

インサイドセールスチーム チームマネージャー

システムエンジニア、プロジェクトマネージャーとしてキャリアをスタート。

その後、2022年に現職の株式会社コラボスタイルに入社。

ワークフロー製品 コラボフロー を用いた業務改善のベストプラクティスの提案を行っている。

「ワークスタイルの未来を切り拓く」理念を実現すべく、東京から名古屋へ拠点を移しインサイドセールスチームのマネジメントに従事している。

若手メンバーが活躍できる仕組み・環境を作るのが役目

冨田:

今回は、THE LEADERS初の出張編ということで、名古屋のコラボスタイル社にお邪魔しています。

小棚木:

ようこそ名古屋へ!

冨田:

ありがとうございます。まずは、小棚木さんの経歴と役割について教えてください。

小棚木:

私は現在、インサイドセールスのマネージャーを務めています。弊社はインサイドセールスチームの中にSDR、BDRチームがあり、その中にオンラインセールスの役割を持っています。

オンラインセールスはフィールドセールスと役割を棲み分けしています。

※SDR(Sales Development Representative)

インバウンド対応がメインのインサイドセールス。「反響型」の営業手法とも呼ぶ。

※BDR(Business Development Representative)

アウトバウンド対応がメインのインサイドセールス。「新規開拓型」の営業手法とも呼ぶ。

これまでのキャリアですが、前職がシステム開発のプロジェクトマネージャーを、さらに前職では声優の仕事をしていました。

冨田:

かなり異色な経歴ですね。インサイドセールスチームのマネージャーとして、どのようなミッションを任されているのでしょうか?

小棚木:

私のミッションは、インサイドセールスのKPIを達成できる持続的なチームを作ることだと捉えています。

コラボスタイルのインサイドセールスチームは代々、新卒メンバーが配属されて年次を重ねてきました。現在、新卒採用を始めて4年目になるのですが、チームでもっとも経験豊富なのが入社3年目のメンバーであり、若手メンバーが多く所属しています。

そうしたメンバーに目指したいキャリアを提供したり、セールスオペレーションの仕組みづくりに取り組むというのが、私の現在の仕事です。

冨田:

皆さんとは昨年10月に開催された「Inside Sales Conference 2024」でもお会いしましたが、確かに若い方が多いなという印象はありましたね。

小棚木さんはSNS、noteでの発信を頻繁に行っていますよね。いくつか拝見しましたが、「再現性」「若いメンバーが活躍できる環境づくり」に強いこだわりがあると感じました。

小棚木:

仕事って、面白いこともあれば面白くないこともあるじゃないですか。それに対して、仕事での葛藤を仕組みで解決したり、「やらなくてもいい」と判断したりすることが、マネジメントの重要な役割だと思っています。

冨田:

なるほど。ストレートな質問で恐縮ですが、小棚木さんはメンバーからどんなマネージャーだと思われているのでしょう?

小棚木:

「うるさい人」じゃないですかね(笑)。仕組みを成立させるには、一定のルールを厳守する必要があります。それが徹底できるまで、最初のうちは細かいことにも口を出します。

その分、その苦難を乗り越えた先には必ず良い未来が待っている。そんな信念で、メンバーに接しているんです。

午前と午後イチで行動を管理

冨田:

コラボスタイル社の提案先となるお客様には、どのような特徴がありますか?

小棚木:

私たちが提供する「コラボフロー」は、“超ホリゾンタル”であることが特徴だと思います。ワークフローの整備は、業界、部門、企業規模を問わず、絶対的に必要性がありますから。

部門内はもちろん、部門間で調整しつつ申請書のやり取りをする上で、人と人とのコミュニケーションは欠かせません。そうして調整役となる人材がデジタル活用できるようになると、ワークフローは円滑化していき、徐々に成功体験を積み上げられるようになります。

今は苦手だけれど、IT活用に興味がある。そんなニーズを抱えている方々が私たちの提案先であり、そういった方たちにこそ「コラボフロー」をお届けしたいと思っています。

冨田:

ワークフローと一言で言っても、対応範囲は非常に幅広いですよね。これまで紙で管理していた申請書をどのようにデジタルに置き換えるのか、置き換えるのならどのようなフォーマット、拡張子にすべきか。

インサイドセールスでは、こうした情報をひとつひとつ確認しながら、最適な提案をしているということでしょうか。

小棚木:

はい。お客様の状況を把握して、「紙を電子化しましょう」と提案することもあれば、「ワークフローの平準化を進めましょう」と提案するケースもあります。提案の過程で、社内コミュニケーションや部門同士の連携の重要性についてお話することもあります。

冨田:

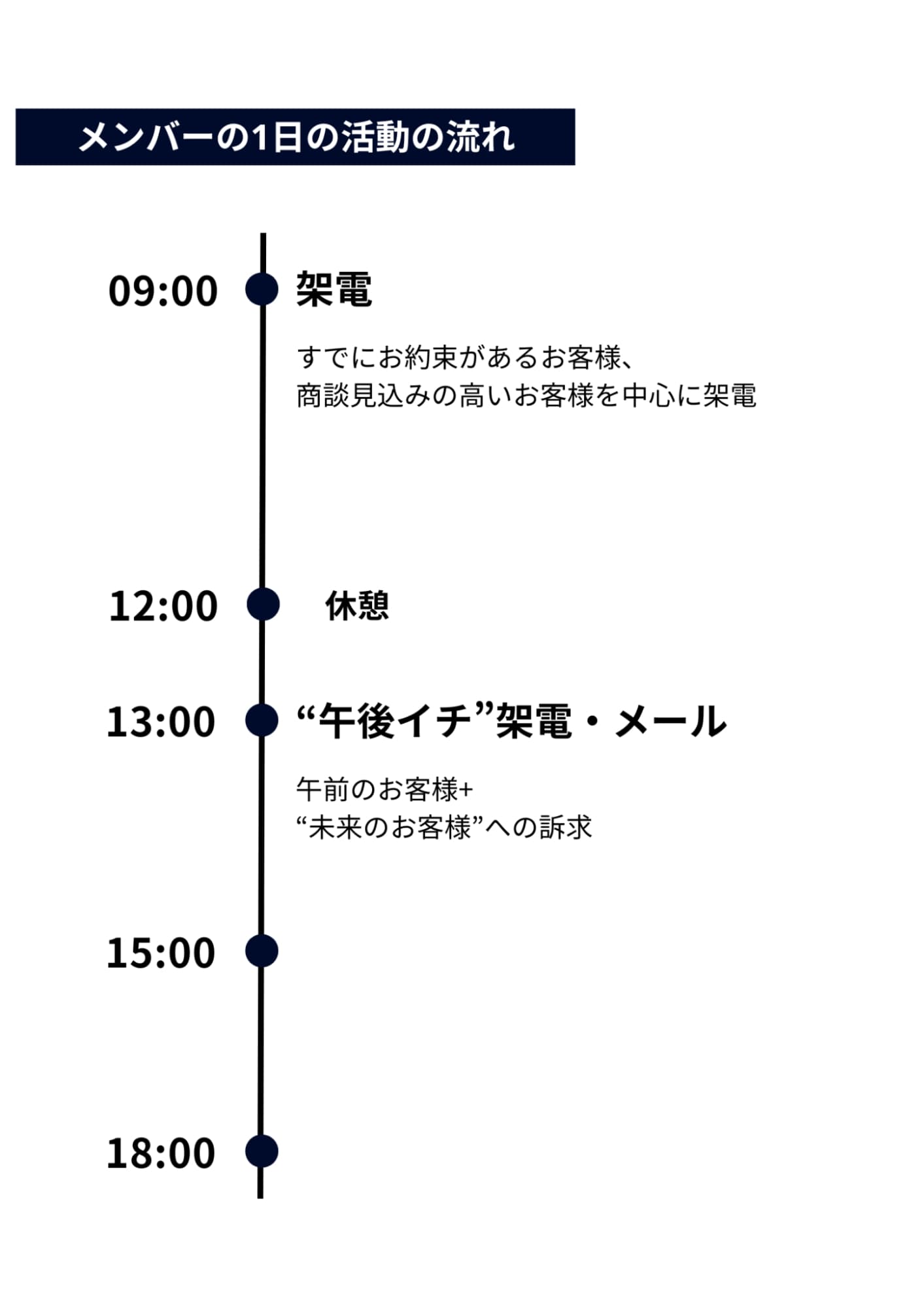

お客様に合わせて常に最適解を提示していくのですね。インサイドセールスチームの皆さんは、実際にどのような1日のスケジュールで活動しているのですか?

小棚木:

午前中は架電に集中する時間です。特にすでにお約束があるお客様、商談見込みの高いお客様に電話をかけています。その後、私たちが“午後イチ”と呼んでいる15時前までのタイミングでは、先ほどのお客様に加えて“未来のお客様”への訴求を目的とした、架電とメールを行っています。

冨田:

未来のお客様への訴求は、ナーチャリング活動に主軸を置いているということですか。

小棚木:

はい。

私たちは日々の活動で、「このお客様は今商談をすべきか」をしっかり考えています。

ワークフローは短期的に導入できるものですが、一定の成果を出すためには長い準備期間が必要です。だからこそ、お客様にとってベストなタイミングで商談をセッティングしたいと考えているんです。

お客様ごとにベストなタイミングを設定したら、契約の◯ヶ月前にこういう準備をする、その◯ヶ月前に打ち合わせをする⋯⋯と日程を逆算します。そのタイミングに合わせて、定期的に連絡を取るようにしています。

冨田:

まずは、顧客と目線を合わせつつコラボスタイル社の提供できる価値をお伝えする。そして、顧客から得た社内の検討時期や切り替えのタイミングに関する情報をもとに、契約のタイミングを見極めつつそれに向けて関係構築を進めていく。こうした流れを経て契約に至っているのですね。

小棚木:

その過程で、インサイドセールスが商談をして受注につなげることもあります。まだまだ事例としては少ないですが、この流れをひとつのゴールとして目指しています。

冨田:

その場合、お客様とオフラインで会うというシチュエーションは発生するのですか?

小棚木:

インサイドセールスチームとして、基本的にオフラインでのやり取りはほとんど発生しません。これは私の主張ですが、電子化を進めたいお客様について、「実際に会わないと不安」という状態を作らないようにしたいんです。

「コラボフロー」を導入後、お客様自身がツールを使いこなせる状態になる必要があります。自走できる状態を全力でサポートするために、オンラインで不安を解消できるチームでありたいと思っています。

ワークフローを定着させる成功要因と失敗要因

冨田:

日々の活動の質は、マネジメントの介入度合いによって大きく変化すると思います。コラボスタイル社特有のワークフローや、仕組みづくりの取り組みが気になります。

小棚木:

それでいうと、弊社は営業支援ツールの「Magic Moment Playbook」というツールを導入しています。

「Magic Moment Playbook」には、シーケンスと呼ばれる業務進行のワークフローを設計する機能があります。例えば、お客様に架電後用に設計したシーケンスを起動すると、いくつかのタスクが割り振られるんです。

メールを送信するタスクに対しては、文面が自動作成されて、メンバーが内容を修正して送信します。そうやって、行動のフォーマットを用意してメンバーが迷わないようにしています。

それと、私たちは多くのインサイドセールスチームが制作している「トークスクリプト」を用意していません。

冨田:

多くの企業を取材すると、トークスクリプトは便利である反面、ただスクリプトを読み上げるだけになってしまうという話を耳にします。スクリプトを作るかどうか悩んでいる人は、意外に多い印象ですね。

小棚木:

スクリプトを読んでしまうと、相手の話が耳に入ってこなくなります。話の内容をメモすることばかりに気を取られてしまった結果、商談や受注に至らないなんてことになりかねません。

私たちの場合、トークスクリプトではなく「これを聞きましょう」という質問項目と、それに紐づく回答を用意しています。加えて、「こういうお客様の状態にはこんな仮説が当てはまるのでは」といったヒントになるスクリプトを別途作成しています。

マネジメントの介入ももちろん重要で、必要に応じてロープレを行い適切なコミュニケーションが取れているか確認します。しかし、まずは用意した資料を活用することが大切だと思います。

冨田:

小棚木さんは、メンバーの活動が順調であるかどうかをどのように判断しているのですか?

小棚木:

まずはツールの項目入力率、商談率をチェックします。その他、過去の行動や年次の近い先輩の成果と比較しつつ、最終的に商談の内容をチェックしています。

冨田:

各種ツールを通じて、メンバーの行動パターンが確認できる環境を作り、その中でマネジメントを行っているのですね。

インサイドセールスのワークフローを可視化して運用できる体制づくりで、大切な要素はありますか?また、過去の失敗談はありますか?

小棚木:

大切な要素は、業務に対して熱意があり、手を挙げたメンバーに任せることです。自分の業務に誇りを持っていて、よりよいやり方を追求できる人がいると、ワークフローづくりは絶対うまくいきます。

マネージャーの仕事は、意欲のあるメンバーの後押しをすることだと思うんです。そういう意味では、メンバーが手を挙げるチャンスをできるだけ作ることも成功の要素です。

チームのワークフローといったシステム構築を、マネージャーがいつまでも握っていてはいけません。メンバーが主体性を持って、「仕組みは自分たちのためにある」と感じ、必要に応じて変えていく。この体験をさせることが、インサイドセールスの成功スピードを早めることにつながります。

逆に失敗する要因は、超マイクロマネジメントです。実際に、私はこれで大失敗しました。

冨田:

具体的に教えていただけますか。

小棚木:

入社して最初の頃、時間単位のコール件数をチェックして目標の架電数に到達しているか常にチェックしていました。毎月、毎週、毎日と。

こんなマネージャーのもとで働いていたら、みんな疲れてしまいますよね。

失敗の理由は、無理のある目標を定めていたことだと思います。メンバーの適性に合わせて、成長ステップを踏んだ上でのゴールを設定していませんでした。目標は大事ですが、まずは実践してメンバーに見せつつ、現在とのギャップをどう埋めるかをしっかり話し合うべきだったと思います。

冨田:

最初に仕組みを構築するマネージャーとして、メンバーにそれを徹底させたい。でも、その想いで盲目的になってしまい、マイクロマネジメントに陥ってしまったんですね。

チームビルディングの秘訣は「チャンスは有限」

冨田:

失敗談のお話は、チームビルディングが大きなテーマにあると感じました。先ほどの目標設定もそうですが、小棚木さん流のチームビルディングのポイントを教えてください。

小棚木:

まずはメンバーの得意分野を把握することが大切だと思います。

弊社のメンバーに、電話をかけるのがとにかく苦手な人がいました。目標の未達も続いていて、本人にとって辛い状態が続いていました。

その人が変わったきっかけは、架電からメールでのアプローチに切り替えたことです。メンバーからメール施策に取り組みたいと言われた時、弊社はそれに関する知見がほぼゼロでした。それでも私は、メンバーに伝えたんです。「大変かもしれないけれどやってみよう。私もとことん付き合う」と。

それ以来、毎週1時間のミーティングを設定して施策の検討と実践、検証を重ねました。予定を大幅に過ぎて3時間やり取りすることもありました。

徐々に成果が出始めてからは、マーケティング的な視点を取り入れ数字分析もするようになりました。インサイドセールスチームは、マーケティングチームと定期的にフィードバックミーティングを実施しています。メンバーには、これまでの活動内容について報告してもらいました。

成果が出てメールでのアプローチが得意になったメンバーは、次のステップを模索していきました。その結果誕生したのが、オンラインセールスチームです。

2年前の出来事ですが、当時はまったく想像できない未来にたどり着きました。今では他のメンバーも、ステップメールなどに積極的に取り組んでいます。

冨田:

とても素敵なエピソードですね。とはいえ、ゼロベースでのチャレンジに社内からの反対はなかったのでしょうか?

小棚木:

ありませんでした。コラボスタイルは「チャレンジは正義」「スピードは正義」という行動指針を掲げています。チャレンジに肯定的な文化が根付いているので、メンバーの取り組みにもとても寛容でした。

一方、弊社は説明責任と遂行責任も大切にしていて、チャレンジする以上はパッションだけでなく論理的な説明も求められます。実際にメール施策に取り組むことで、事業にどのようなインパクトが生まれるのか、時間をかけて説得しました。

冨田:

会社はもちろん、マネージャーである小棚木さんがメンバーのチャレンジをバックアップする文化が定着しているのは、素晴らしいと思いました。

しかし、世の中のマネージャーの大半は、むしろ消極的なメンバーの姿勢に頭を抱えていると思うんですよね。もしも小棚木さんがそうした環境のマネージャーになった場合、何をしますか?

小棚木:

私がやりたいことを公言して、実践すると思います。もしもマネージャーや組織が「積極的なアイディアが生まれない」ことで悩んでいるのであれば、その行動で解消すると思うので。私の行動をメンバーが見て、チャレンジのハードルを下げられるかもしれませんしね。

積極的なメンバーがいないケースであれば、まずはとにかく話すこと。弊社では月1時間の1on1を実施しているんですが、そこでは業務の話ではなく、キャリアや今月面白かったことなど、パーソナルな話題について雑談しています。

冨田:

対話を通じて相手のWILL(やりたいこと)を引き出していくのですね。

私もマネジメントをしているのでよく分かるのですが、「何をやっていいかわからない」という人でも、本当にやりたいことがないわけではありません。自信がない、発信する勇気がない、失敗するのが怖い場合が非常に多い印象です。

まずは、マネジメントの私たちが行動する。そうやってレールを作り、一緒に行動できるようにする。そういうプロセスが大切なのかもしれません。

小棚木:

私はメンバーに最初に伝えることがあります。それは、「チャンスは有限」という言葉です。

マネジメントがチャンスを作って渡したいと思えるかは、それまでにどれだけ手を挙げたのかにかかっているよ。少し強制的にも聞こえますが、声を出した人を優先して、その人のやりたいことができる環境を私は作っていくよ。こういうコミュニケーションを取っています。

冨田:

その姿勢が、小棚木さんだけでなく組織のカルチャーとして根付いていることが素晴らしいですね。加えて、今の体制で連続して目標数字を達成しているということも、非常に重要な部分だと思います。

どれだけやりたいことがあったとしても、仕事である以上、成果を出せることが前提だと思うので。

小棚木:

そうですね。ただ最近、残念なことに目標未達が出てしまったので、現在立て直しを進めています。

一度作った仕組みが完璧かというと、決してそうではありません。マネージャーが率先して、既存の仕組みを壊す姿勢を持つことも、チームづくりには大切だと思います。

チームで、四半期に一度の頻度で「やめ会」というミーティングを設けています。そこで、今の取り組みで無駄なことはないか、やめられることはないかを話し合うんです。

新しいことに挑戦し続けるためにも、作って壊してを繰り返さなければいけないなと思います。

全国のインサイドセールスをもっと盛り上げていきたい

冨田:

小棚木さんには、ビッグニュースがひとつあるんですよね。私はすでにお聞きしているのですが、ぜひお聞きかせください。

小棚木:

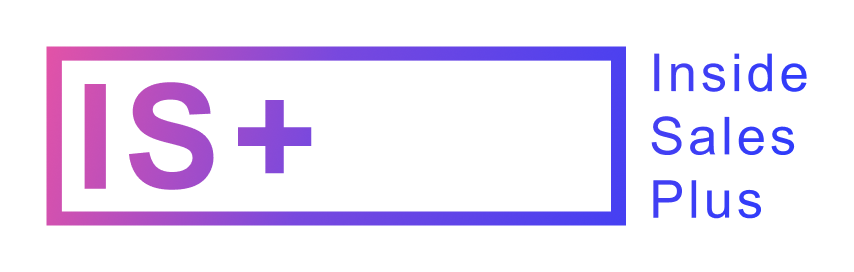

はい。実は今年から、皆さんも目にしたことがあると思うメディア『InsideSalesPlus(インサイドセールスプラス)』の2代目編集長になりました。

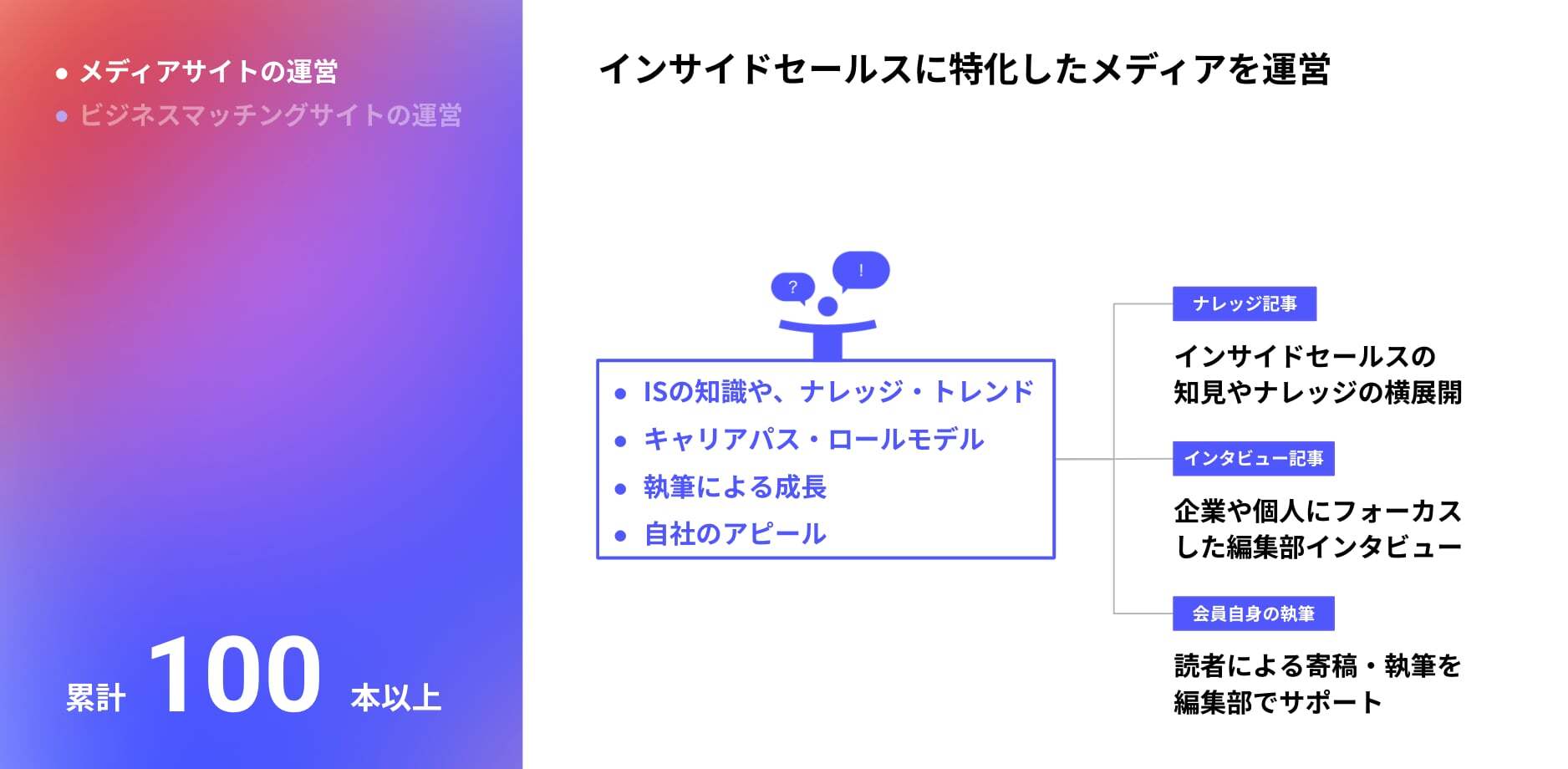

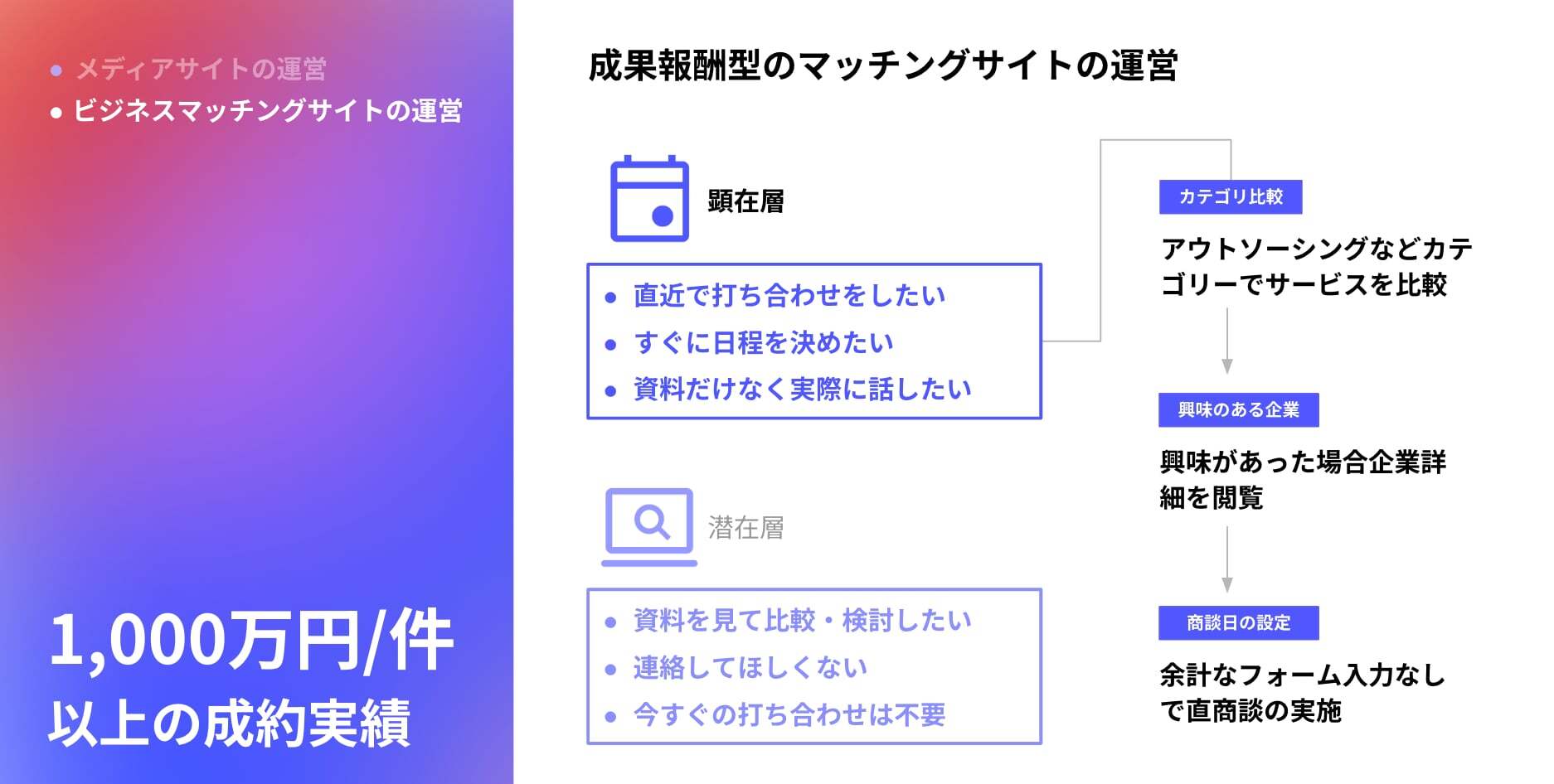

※InsideSalesPlus(インサイドセールスプラス)

インサイドセールスプラスは、リアルな情報が集まる特化型メディアです。寄稿記事、インタビュー、イベントレポートなど、これまでに100本以上の記事を公開しています。

“インサイドセールスを、単なる手法で終わらせない。”

現場のリアルと戦略の間に立ち、ビジネス成長をドライブするすべての営業・マーケターのための情報プラットフォームです。

冨田:

おめでとうございます!事前に茂野明彦さんからお話は聞いていたのですが、このニュースには驚きました。どのような経緯だったのですか?

小棚木:

昨年、茂野さんがXで編集長を募集していたんですよ。それを見て、「なりたいです!」と連絡したんです。

冨田:

ご自身からアプローチしたと!まさに「チャンスは有限」ですね。

小棚木:

すでに年明けから、記事のライティングや投稿、各方面への連絡なども進めています。Xの投稿も含めて、本格的な活動をいよいよ始めるところです。

冨田:

これからのご活躍がすごく楽しみです。インサイドセールスという同じ領域でコンテンツを届ける仲間として、ぜひ「THE LEADERS」との特別企画などで連携できれば嬉しいです。

コラボスタイル社は、若手メンバーが素早くオンボードできる仕組みを作り、メンバーを支援していくマネジメントスタイルを徹底している点が印象的でした。インサイドセールスのマネジメントとして、ひとつのモデルケースだと思います。

最後に小棚木さんから、コラボスタイル社やご自身の今後の展望について聞かせてください。

小棚木:

今日は名古屋まで来ていただきありがとうございました。

会社を飛び越えて、名古屋や東京を含め全国に目を向けると、インサイドセールスの盛り上がりはまだまだ伸びしろがあると思っています。東京ではすでにさまざまな活動が展開されているので、私やメンバーがそれ以外の地域のインサイドセールスを盛り上げていきたいです。

ぜひ、全国のどこかでお会いしましょう。

冨田:

地方イベントの企画、ぜひ「THE LEADERS」と連携して進めていきませんか?

小棚木:

いいですね!決定!!ぜひやりましょう。

今回の「THE LEADERS」は、お楽しみいただけましたか?本シリーズでは、今後も各業界で活躍するインサイドセールスのリーダーをお招きして対談を行います。次回もぜひ、ご覧ください。

過去のインタビュー記事はこちらから

おまけ

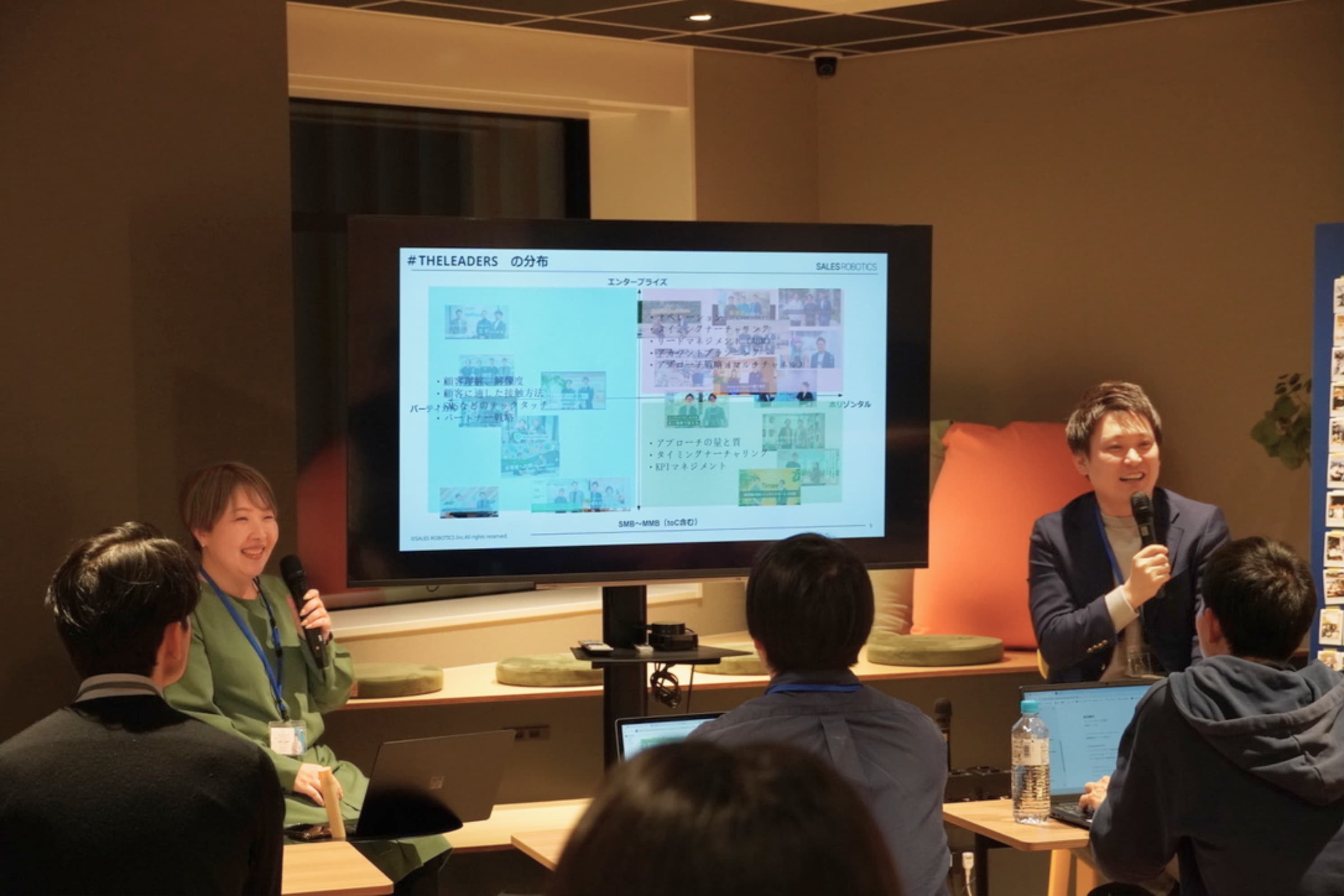

取材当日は、コラホスタイル社主催のイベント「インサイドセールス勉強会 in 名古屋」に冨田が登壇。

名古屋の企業でインサイドセールスに取り組まれている方々にご参加いただき、インサイドセールスのトレンドを解説したり、質疑応答が行われました。

参加者の方々からは、業務の課題や悩みに関する質問も多く寄せられ、イベントは盛況のうちに終了しました。

ご参加いただいた皆様、主催いただいたコラボスタイル社の皆様、ありがとうございました!

不定期でマーケティング、インサイドセールス、営業支援に関する最新の情報を発信していきます。

イベント・セミナー

オウンドメディアの最新情報をSNSで発信中

インサイドセールス支援のサービスについて知る