【前編】是非を問う。4人のリーダーが語る”BPOの現在地” #THELEADERS特別編

現場で活躍するインサイドセールスのキーマンに、SALES ROBOTICSの冨田貴徳が取材する連載企画「THE LEADERS」。今回は特別企画として、インサイドセールスを支援するBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)事業者に集まっていただきました。

対談テーマは「BPOの現在地」。事業の成長などを目的にBPOを依頼する企業が多く存在する一方、思うような成果を得られないというケースが少なくありません。

その原因はどこにあるのでしょうか。BPOで成果を出すために、BPO事業者と発注側事業者はどのような認識を持つべきなのでしょうか。4つのテーマをピックアップして、この問題について議論します。

スピーカーはスマートキャンプ株式会社の阿部慎平さん、株式会社セールスリクエストの原秀一さん、そして株式会社Marooの山梨寛弥さんです。また、冨田もBPO事業者の一人として議論に参加しました。ホストを務めるのは、BtoBビジネスの営業アドバイザーとして日々活躍する向井俊介さんです。

前後編でお届けする今回の特別編。前編では、BPOの定義やBPOのよくある失敗例について語り合いました。

(執筆:サトートモロー 撮影・映像編集:シンフォニティ株式会社)

向井 俊介

ウェルディレクション合同会社 代表社員

約20年、主に外資ITの業界において中小から大企業のB2Bの営業領域の職務に従事。 グローバルNo.1のセールスやマネージャーに複数回選出されるなど、常に卓越した成果を創出。2020年7月にウェルディレクションを創業し、業種・規模を問わず、組織が自律的に成長し続ける「自走型営業組織とプロセスの構築」を支援。

阿部 慎平

スマートキャンプ株式会社 取締役執行役員COO

2017年3月にスマートキャンプへ入社し、取締役執行役員COOとして事業戦略、組織戦略、新規事業戦略の策定、『SaaS業界レポート』の執筆、インサイドセールス代行サービス「BALES」の立ち上げを担う。新規事業としてオンライン展示会「BOXIL EXPO」やセールスエンゲージメントツール「BALES CLOUD」を生み出し、事業の成長を牽引。

原 秀一

株式会社セールスリクエスト 代表取締役

2015年弁護士ドットコムにて集客メディア営業・インサイドセールス立ち上げに従事。2019年、スマートキャンプにて営業・営業企画・Bales営業を経て、スタートアップ企業の成長に特化した株式会社セールスリクエストを設立。 2024年書籍「インサイドセールス 実践の教科書 立ち上げから組織づくり、事業成長まで」を株式会社才流と共著にて出版(翔泳社)。

山梨 寛弥

株式会社Maroo 代表取締役

株式会社ZUUにて、20ジャンル以上のオウンドメディアにおけるグロースマーケティングを担当。グローバルIT企業で数百社の営業・マーケティング戦略や顧客エンゲージメントのシナリオ構築を支援した後、2021年に株式会社Marooを設立。顧客の事業成長を支援する統合型インサイドセールスDXサービス「インサイドセールスエンジニアリング」を提供。

冨田 貴徳

SALES ROBOTICS株式会社 取締役

SaaS事業責任者や複数の新規事業立ち上げを経験し、2021年にSALES ROBOTICSにてCMOに着任、2023年より現職。 マーケティング組織立ち上げ、リブランディング、ISサービス拡大、CSBPOサービスを新規開発。セールスフォースユーザー会、『インサイドセールス分科会』2023年度の会長を務め、インサイドセールスカンファレンス2024の復活にも寄与。

レベニューの最大化、育成、組織の立ち上げ支援。四者四様のBPOの形

向井:

まずはスピーカーをご紹介させていただきます。まず、スマートキャンプCOOの阿部慎平さんです。

阿部:

スマートキャンプは「BOXIL」というSaaSの比較サイトを中心に、B2B企業様の営業・マーケティングを支援しています。BPO領域では、インサイドセールスからカスタマーサクセスまで、幅広い領域でお客様を支援しています。

向井:

阿部さん自身が得意とする領域はどこですか?

阿部:

「レベニューの最大化」というテーマについて取り組むのが好きで、ここにつながる領域はすべてご支援したいと考えています。

向井:

今日はスマートキャンプ社の裏側が聞けるかもしれませんね。続いて、セールスリクエスト社の原さんです。

原:

セールスリクエストはインサイドセールス代行を中心に、SalesforceやHubSpotといったCRMの活用支援を行っています。そこから発展して、リードマネジメントやリードナーチャリングの設計、インサイドセールスのアウトソーシングまで一気通貫で提供しています。

特に弊社は、セールスフォースのコンサルティングパートナーの資格も取得しており、同社からお客様を紹介いただいて支援をするケースも非常に多いです。

向井:

セールスフォース社から案件を紹介されるケースもあるのですね。今日は外部パートナーとの信頼関係の築き方について、ぜひお聞きできれば嬉しいです。続いて、Maroo代表の山梨さんです。

山梨:

Marooは「インサイドセールスエンジニアリング」と呼ばれる、統合型のインサイドセールスDXの支援を提供しております。

お客様の戦略設計を行う上流の部分と、オペレーション構築のコンサルティング。そして、弊社の専門的な人材をアサインしての営業代行。それと、お客様の内製化に向けたイネーブルメント。この3つのサービスを統合して提供しています。

向井:

業務の一部を外部に任せるアウトソーシングと、自社の組織を強化するというイネーブルメントをどちらも実現させることは、矛盾したアクションのように感じます。

Maroo社はどうやって、この2つを両立させているのですか?

山梨:

私たちはサービスのゴールに「内製化」を掲げて、将来的な内製化を視野に入れて戦略設計と実行、検証までをご支援しています。それらを通じて、再現性を持って成果を出すためのメソッドを蓄積できます。その成果を研修やトレーニングという形で、お客様に提供するところまでを、Marooの価値として活動しています。

向井:

アウトソーシング=丸投げではなく、支援を通じてお客様の組織にナレッジが蓄積されて型化できるところまでをサービスとして捉えているのですね。最後はTHE LEADERSではおなじみ、SALES ROBOTICS社の冨田さんです。

冨田:

SALES ROBOTICSはお客様のインサイドセールス領域の立ち上げ・アウトソーシング、営業・カスタマーサクセス領域のアウトソーシングまでを担っています。マーケティング以外のレベニューに関わる範囲を広くカバーしています。

向井:

インサイドセールスの立ち上げということですが、実際に組織を立ち上げる必要のある企業とそうでない企業の違いはありますか?

冨田:

社内でインサイドセールスを立ち上げるひとつの目安は、自社の営業チームにおける受注率や販売実績が、一定水準の基準を超えてきた場合だと考えています。

向井:

ビジネスのパフォーマンスが一定水準まで成熟していないうちは、営業活動そのものを強化したほうがよいと。このお話の裏には、さまざまな知見が眠っている気がします。この後の話が非常に楽しみです。

顧客の成果に貢献する。BPOの“実態”を改めて考える

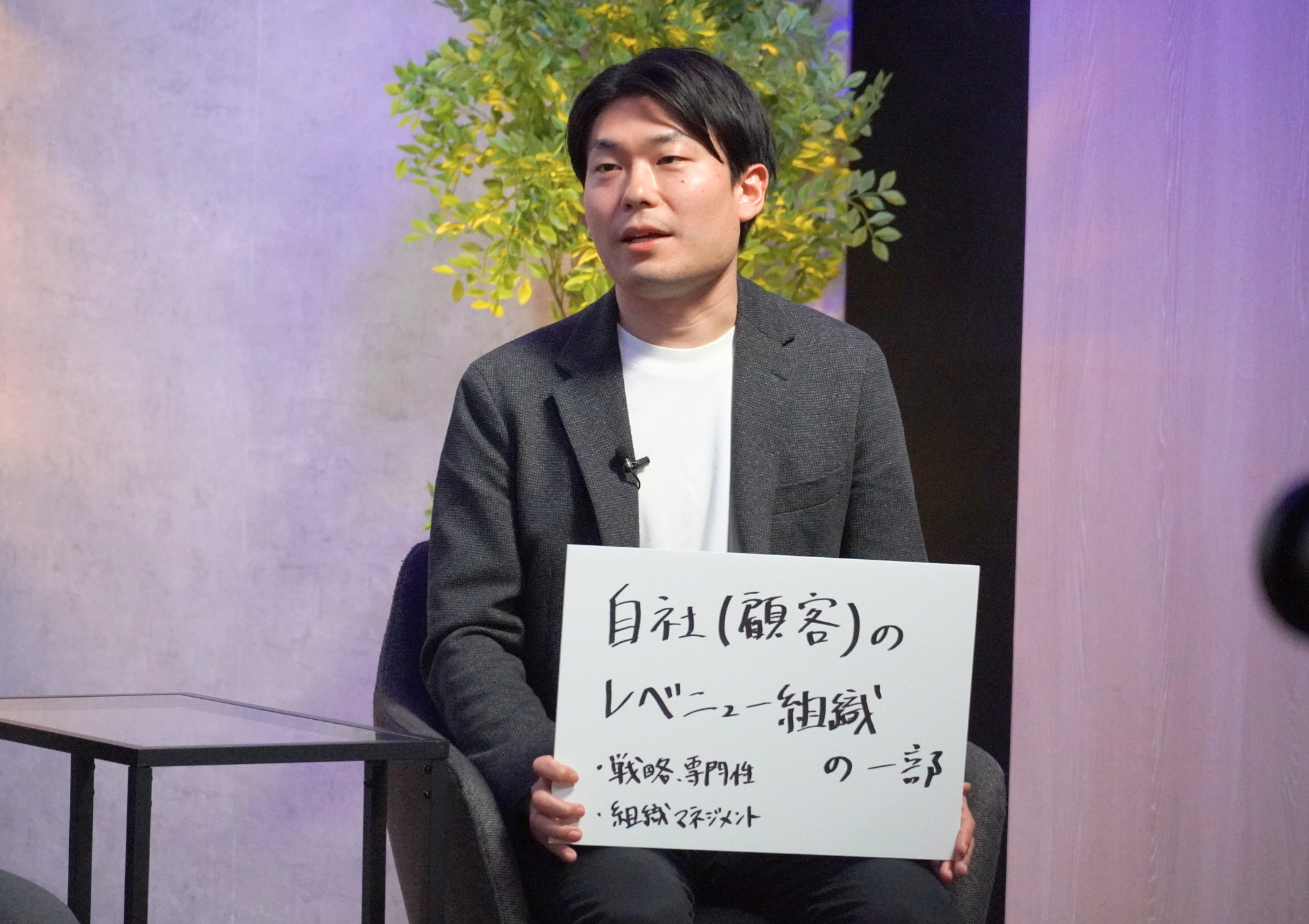

向井:

最初のテーマは、「BPOをどう捉え、そして定義をしているのか」です。皆さんが考えるBPOの定義について、フリップで発表してください。まずは阿部さんから行きましょう。

阿部:

私は「自社(顧客)のレベニュー組織の一部」と書きました。アウトソーシングという言葉には「外に出す」というイメージがあります。しかし私はレベニューを最大化する観点で、組織内部の目線から戦略設計や組織マネジメントに取り組むことが、BPOには必要だと考えています。

向井:

小さく書かれている「戦略・専門性 組織マネジメント」が、まさにレベニュー組織の一部として阿部さんが大事にしていることなのですね。

阿部:

戦略・専門性では、BPOとして重ねてきたトライ・アンド・エラーの知見を、しっかりとお客様に提供して成長を目指すところを大切にしています。

もうひとつの組織マネジメントについては、営業=人というところで、採用や職場への定着、活躍支援にも貢献していきたいなという想いがあります。BPOとして、一定規模の組織の運営ノウハウがあるという強みもあるので。

向井:

なるほど。とはいえですよ、「(BPOに対して)組織の一員とか考えず、この業務で成果を出してくれればいい」と考える発注者も一定数いると思うんです。それでも、ワンチームとして活動する大切さを理解してもらうために、工夫していることはありますか?

阿部:

信頼関係の積み重ねは、かなり大切にしています。電話での丁寧なやり取りや提案の精度の高さ、支援に入ってご提供する成果。それらを通じて、「スマートキャンプさんやるな」と信頼していただくことに注力しています。

ありがたいことに、弊社への発注を決めた理由に、「最初に電話してくれたインサイドセールスの印象がとてもよかったから」とおっしゃっていただくことがあります。こうした声が届くたび、その内容を全社向けのチャットでシェアして全員で喜んでいるんです。

向井:

BPOに対する考え方を変えてもらえるよう、日々の営業活動から意識しているのですね。次は原さん、お願いします。

原:

私は「頼れるビジネスパートナー」と定義しました。

弊社はインサイドセールスのアウトソーシングに特化していますが、それだけしか支援できないわけではありません。これまで数百社のお客様を支援してきた知見から、事業戦略やマーケット、競合分析まで含めた価値提供・情報提供が可能です。

向井:

インサイドセールスのアウトソーシングに限らず、より上位の概念、いわば商売全体を視野に入れた支援ができるということですね。ビジネスパートナーとして、どのような視点を持ってお客様とお付き合いするかが、BPOの非常に大切な軸になると感じました。

原:

そうですね。

向井:

とはいえですよ!

原:

来ましたね(笑)。

向井:

原さんの話は理解できる一方、“言うは易く行うは難し”とも感じます。原さんは商売全体を俯瞰してストーリーを描けるかもしれませんが、セールスリクエスト社のメンバーの皆さんがその視点から支援できるのでしょうか? 社内の育成についても、ぜひお話を聞きたいと感じました。

原:

弊社では基本的に、週2回セールスフォースの社内勉強会を行っています。勉強会を通じて、入社直後のメンバーでもお客様のビジネス環境に合わせて、ダッシュボードをゼロから設計できるように育成しているんです。

向井:

教育と時間にしっかりコストをかけているのですね。次に山梨さん、お願いします。

山梨:

私は「組織の戦略を洗練し、実行能力を高める専門家」と書きました。

たった一度で100%正しい戦略を描けることはほとんどありません。仮説をもとに戦略を実行して、一次情報をもとに検証し、戦略と仮説をブラッシュアップさせていく。この取り組みを繰り返すことを、「戦略の洗練」と表現しました。

向井:

これをあえて書くということは、戦略が絵に描いた餅になっている企業が多いということでしょうか?

山梨:

そうですね。ご相談いただくお客様からは、「自社でやってみたがうまくいかなかった」「他社に依頼したけれどダメだった」という声を多くいただきます。

しかし話を聞いてみると、戦略という言葉を使いながら実行のみにフォーカスして失敗しているというパターンが非常に多いです。

例えば、「リストを作成して架電したけれど、接続率を担保できなかった。そのまま次の手段が思いつかず、施策が失敗に終わってしまった」と相談されたことがあります。しかしお客様の話を聞くうちに、社内に眠るハウスリストが大量にあり、アウトバウンドコール以前にできることがたくさんあることが判明しました。

他にも、お客様にとっての顧客は誰なのかという共通認識がそろっていなかったこともあります。こうした企業の場合も、実行以前にやるべきことがあると言えるでしょう。

そうしたお客様に対して、実行の成果を最大化するためのオペレーション戦略や顧客戦略の重要性を伝え、貢献していくというケースは非常に多いです。

向井:

なるほど。しかし、顧客の実行能力を高めることとアウトソースされることは、相反する概念に思えます。

山梨:

お客様と会話していると、「Marooが勝ち筋を見出すための実行の検証を担ってくれている」と言う言葉をよくいただきます。私たちが支援して勝ち筋を見出すことで、お客様の実行能力を高めていくというのが、その疑問の答えになるかなと。

向井:

戦略と実行、そして検証が重要なポイントなのですね。最後に冨田さん、BPOの定義について紹介してください。

冨田:

私はBPOを「社内に不足している能力、実行力を委託するもの!」と捉えています。戦略・戦術が抽象的であったり、具体性がないというお客様は決して少なくありません。そして、BPOでは検証部分が欠落して、実行だけ任されるというケースが非常に多いです。

私は、この点が大きな課題だと感じています。

営業活動を成功させるために、どのようなメールの文面が必要なのか。そもそも、マーケットはどの程度の規模なのか。こうした要素の分析が必要な場合もあれば、分析はできているけれども実行のノウハウが不足している場合もあります。

こうした欠落を、私は「社内に不足している能力」と書きました。そして、お客様が不足している能力を具体的に定義して委託することが、BPO活用には必要だと考えています。

向井:

冨田さんのおっしゃることはよくわかります。でもここまでの話は、冨田さんの専門領域であるマーケティングの要素が強いと感じました。

マーケティングの視点は重要である一方、その能力を持つ人材は潤沢に存在するわけではありません。だからこそ、お客様も戦略・戦術部分で困っているのだと思います。冨田さんのBPOの定義に照らして考えると、今後マーケティング能力を持たないBPO事業者は、競争力を失ってしまうのでしょうか?

冨田:

今の問いに対する結論はひとつで、「BPOを提供するベンダーを最適に組み合わせる」ことが重要だと考えています。

SALES ROBOTICSだけで、お客様が求める価値のすべてを提供できるのであれば、それに越したことはありません。しかし、私たちにも苦手な領域があり、そのことをお客様に正直に伝えています。そして、苦手な部分を補うために他のベンダーと協力しているんです。

向井:

マーケティング戦略の立案が苦手なBPO事業者と、マーケティング戦略が得意なBPO事業者が協業する。それにより、ケイパビリティを広げていくわけですね。

冨田

実際、今日ここにいるゲストの方々とも、一部のプロジェクトでご一緒することがあります。BPOは1社に委託するものという考えを持っている方も多いので、協業していくという道があることはぜひ知っていただきたいと思います。

阿部:

複数社が関わるプロジェクトでは、「スマートキャンプはこういう強みがある」といったリストを共有して、成果の最大化を目指すことがあります。BPOの活用に慣れていらっしゃる会社の場合、上手にBPOを使い分けしていますね。

向井:

そうした動きがあるということは、ぜひ多くの人々に知ってほしいですね。

カギを握るのは「相互理解」。BPOの失敗をどう回避するか

向井:

2つ目のテーマは「BPOのよくある失敗例」です。今度は冨田さんからお願いします。

冨田:

「戦略なき実行」これに尽きます。失敗のパターンの大半は、戦略の不足にあります。より具体的に言うと、共通認識がずれている状態だというのが私の考えです。

サービスの購買・検討が進むステップや、購入に至るまでの期間、それを短縮させるためのトリガー。こうした物事が明確ではない状態で、商談数や成約数だけをKPIとしてBPOに依頼しても失敗しやすいです。

向井:

発注者側が、自分たちの問題点を「商談数の不足」と決めつけてしまっていて、それを補うためにBPOを活用する。これが冨田さんの言う「戦略なき実行」の状態ということでしょうか。

冨田:

そうですね。そしてお客様だけでなく、私たちBPO事業者側もその恐々を安易に受け入れているという部分が、より大きな悲劇を招いているとも考えています。

阿部:

戦略、時間軸、成果を議論しないまま商談数だけが設定されて、お互いに何も得られなかったという事例はよく見ますね。

向井:

発注者からすると、本当に欲しいのは商談ではなく受注のはずが、手段についての議論に熱中してしまうと⋯⋯。山梨さんはいかがですか?

山梨:

「(BPO事業者側の)思想とケイパビリティのバランス」と書きました。思想=戦略を描いても、ケイパビリティ=実行能力が社内にそろっていなければ、お客様の期待に応えられるような支援が提供できません。

向井:

思想とケイパビリティのバランスを取るために、山梨さんが気をつけていることはありますか?

山梨:

一言で言うと「選択と集中」です。

私達の場合、提案やキックオフの段階で「どの領域に私たちのリソースを投下すると一番お客様の成果に貢献できるのか」を伝えています。

「この施策に取り組むと、成果に対するインパクトは大きいですが、時間がかかるし難易度も高いです。まずはクイックウィンで確実に勝てる領域に取り組みましょう」

こうした提案を通じて、認識をすり合わせて合意を得るようにしているんです。

向井:

これは発注側の経営者や事業責任者の方々も持っておきたい考えですね。思想とケイパビリティのバランスが歪めば、BPO事業者に何を依頼すればいいかわからなくなるし、ディレクションも検証もできなくなってしまいますから。

次に、原さんお願いします。

原:

私はよくある失敗例として、「リスペクトの欠如」と書きました。

お客様のなかには、BPO事業者に「無理な目標でも、気合いでなんとか達成して欲しい!」という勢いだけのマネジメントを行う方がいらっしゃいます。もちろん、一定の成果を出すために高いモチベーションは必要ですが、それ以上にお互い気持ち良い状態で仕事ができる環境が必要です。

そうした環境を作るには、発注側・受注側の相互がリスペクトの姿勢を持つことが大切だと感じます。

向井:

リスペクトは大事である一方、「リスペクトされていない」「いやリスペクトしている」といった水掛け論が起こりやすい気がします。原さんは、お互いをリスペクトした状態についてどう定義しますか?

原:

成果を出すためにコミュニケーションを取り合い、協力し合える体制があるのかどうかだと思います。

向井:

納得できる部分がありつつ、一方で新たな疑問も生まれました。BPO事業者に依頼するのは、自社の業績やパフォーマンスを上げるのが目的です。

むしろ、原さんのおっしゃる体制は当たり前に存在すべきだと思うんです。それでもあえて言及するということは、協力体制を築けない関係も一定数存在するということだと思います。その原因はどこにあるのでしょうか?

原:

お客様としては、リソースがない中でBPO事業者に発注して全て任せたいという心情があるんじゃないかと。結果、コミュニケーションなどにリソースを投下するのが難しい状態なのかもしれません。

冨田:

発注側の担当者様が、板挟みの状態に陥っているという可能性も考えられますよね。BPO事業者に対する社内の認識や、上層部とのコミュニケーションの内容など、表面からは見えてこない部分に原因が隠れているかもしれません。

阿部:

プレッシャーの連鎖が生まれていることもありますよね。自社の業績を伸ばさないといけないという危機感のもと、上層部からマネージャー、そしてメンバーへ指示が降りてきている。結果、メンバーは「とにかく商談を獲得しなければ」と危機感を覚え、BPO事業者に問い合わせるといった流れがあるのかなと。

向井:

非常に根深い問題であり、とても大切なテーマだと思います。

発注側のマネジメントレイヤーの方々が、営業領域を改善するためすべきことや、BPO事業者に何を依頼してどう付き合うべきか整理できていない。結果、リスペクトの欠けたコミュニケーションになってしまうわけですね。

BPO事業者に最高のパフォーマンスを発揮してもらうためには、発注側のマネジメントサイドの意識改革が必要なのかもしれません。

山梨:

BPO事業者側も、お客様とのコミュニケーションを引き出す努力が必要です。

上層部に行けば行くほど、物理的な距離も精神的な距離も離れてしまいます。そうすると、先方は「何件の商談・受注が生まれたのか」でしか私たちの仕事を評価できなくなります。

定期的にオフィスを訪問して、決裁者の方々を交えて活動内容や取り組みの成果、今後の方針について提案する。それを繰り返すことで、「ここまで真摯に向き合ってくれるのか。できることがあれば遠慮なく言ってほしい」という姿勢を引き出せると思います。

向井:

お互いに良いコミュニケーションを取っていくという姿勢が大切なのですね。最後に阿部さん、BPOのよくある失敗例を教えてください。

阿部:

私は「ズレの積み重ね」と書きました。

皆さんが触れていたマネジメントや期待といった課題は、「カルチャー」の要素を多く含むと思っています。トップダウンで動いてほしい会社もあれば、ボトムアップで一緒に戦略を考えてほしい会社もある。気合いで乗り切るタイプのマネジメントを得意とするBPO事業者もいるでしょう。

それぞれのお客様のカルチャーに、私たちのカルチャーが寄り添えるかは、重要なポイントだと思います。

「期待・時間軸」については、どれくらいの時間軸でどのような成果を出したいのかという期待値がすり合わせできていないと、悲劇が起こりやすいです。「役割」については、戦略を担ってほしいのか実行だけやってほしいのかで、BPO事業者に求めることは変わります。

お問い合わせいただく、電話でお話する、受注する、実際に運用する。こうした日々のコミュニケーションで、ひとつずつボタンのかけ違いが起こった結果、取り返しのつかない状況になってしまうのかなと思います。

向井:

BPO事業者の営業担当者は、提供するサービス内容や自社の特徴、過去の事例や成果など自社のことを説明することが多いと思います。しかし、お客様とのズレを減らすには、双方向の会話がどうしても必要です。

そうした会話を成立するには、山梨さんがおっしゃるように自分たちから相手のテリトリーに入り、提案やヒアリングを重ねるというコミュニケーションが必要でしょう。その根底には、原さんが言及していたリスペクトの心がなければ、このズレは埋まらないということを再確認しました。

後編では、「BPO事業者側がどのように意識改革をすべきか」について議論していますので、ぜひご覧ください!

特別編【後編】はこちらから。

YouTube動画で対談の様子もご覧いただけます。

不定期でマーケティング、インサイドセールス、営業支援に関する最新の情報を発信していきます。

イベント・セミナー

オウンドメディアの最新情報をSNSで発信中

インサイドセールス支援のサービスについて知る