「接点がない」壁を超える。モノづくり産業のポテンシャルを解放する、キャディのBDR戦略 キャディ 武田竜也 #THELEADERS

現場で活躍するインサイドセールスのキーマンに、SALES ROBOTICSの冨田貴徳が取材する連載企画「THE LEADERS」。

今回のゲストは、キャディ株式会社の武田竜也さんです。

「モノづくり産業のポテンシャルを解放する」をミッションに掲げるキャディは、製造業AIデータプラットフォームCADDiを提供。製造業の変革を支援し、日本を代表するエンタープライズをはじめとした多くの企業に導入され、それぞれが持つ能力を最大限発揮できる社会の実現に向けて奔走しています。

武田さんはキャディにおいて、エンタープライズ企業を対象としたBDR活動に従事しています。武田さんたちはいかにして、ターゲットとなる企業と接点を持ち商談を前に進めているのか。そこには、単なるアポイント獲得にとどまらない、事業全体の成果を最大化するための緻密な戦略がありました。

(執筆:サトートモロー 編集・音声編集:増田那々海 撮影:小林 一真)

武田竜也

エンタープライズ事業本部

インサイドセールス部 担当部長

リクルートにて飲食業界の広告・SaaS営業・マネジメントに従事後、2023年にIS BDR組織立ち上げのタイミングでキャディに入社。昨年よりEnterprise向けBDR組織を立ち上げ、現在はマネジメントも兼務しながらエキスパート職として成果創出の牽引と新たなスキル開発を務める。

モノづくり産業のポテンシャルを解放し、社会全体のサービス水準の底上げへ

冨田:

武田さんはキャディ社で、どのような役割を担っているのですか?

武田:

私は2023年1月にキャディへ入社し、インサイドセールス組織の立ち上げメンバーとして参画しました。その後は※BDRチームの立ち上げやマネジメントを経験し、現在はエキスパート職として顧客の課題解決に専念しています。

※BDR(Business Development Representative)

アウトバウンド対応がメインのインサイドセールス。「新規開拓型」の営業手法とも呼ぶ。

前職はリクルートで、飲食業界向けの広告やSaaSプロダクトの営業を担当していました。

冨田:

前職とは異なる業界・職種への転職ということで、大きなチャレンジだったと思います。どのようなきっかけで、キャディ社にジョインしようと思ったのですか?

武田:

少しプライベートな話になりますが、私には今、10歳と4歳になる息子がいます。約3年前、彼らの将来を考えたとき、リクルートという安定した環境で働き続ける選択肢もある一方で、違う想いも同時に抱えていました。

子どもたちが生きる日本社会の経済に、何か貢献できないか。世の中のサービス水準を上げるために必要な要素は何か。そう考えた末、モノづくりに直接携わっている製造業の発展こそが、社会全体のサービス水準を底上げするんだという結論に至りました。それが、キャディに惹かれた一番のきっかけです。

冨田:

事前の打ち合わせでも聞いたエピソードなのですが、改めて素敵なお話ですね。キャディ社は、どのようなサービスを提供していますか?

武田:

キャディは「モノづくり産業のポテンシャルを解放する」というミッションを掲げています。

そして現在、私たちが提供している「CADDi」で解決しようとしている大きな課題の一つが、製造業における「車輪の再発明」です。

多くの製造業では、過去にやったことと全く同じ、あるいは少しだけ違う業務が、異なる時間、異なる場所で繰り返し発生しています。つまり現状、真に付加価値の高い仕事は業務のほんの一部にとどまっています。このことが、日本ひいては世界の製造業全体の成長を抑制してしまっています。

逆に言えば、ここを解放できれば、製造業界はさらに高みを目指せる。そのためのプラットフォームが「CADDi」なんです。

冨田:

ターゲットとなる企業は製造業が中心なのでしょうか?

武田:

私たちは「モノづくり産業」全体を対象としているので、製造業を中心に建設、建築、化学品メーカー様など、幅広いお客様とお取引させていただいています。

その中で、私が所属するエンタープライズ事業部は大手企業、特に役員や部門長といったハイレイヤーの方々とのやりとりを担っています。その方々が抱えている課題としては、グローバルな競合企業と競いながら成長をしていくために、「いかに生産性を上げていくか」です。

チームによる連携でLTVの最大化を目指す

冨田:

BDRチームの活動内容を教えてください。

武田:

BDRの活動は主に、電話やメールでの顧客接点獲得、フィールドセールスやカスタマーサクセス、マーケティングといった他部署との連携などに分けられます。この中で特に多くの時間を割いているのが、他部署との連携です。

エンタープライズ攻略では、キーパーソンが10人、20人と多岐に渡ることが珍しくありません。インサイドセールスだけで適切なアクションプランを描くのは困難であり、他部門と密なコミュニケーションが必要です。

そのため、お客様との接点に関わるすべての部門が、自分が担当者であるという当事者意識を持って、向き合う意識を持っています。

冨田:

それぞれの部署とはどのような情報を共有するのですか?

武田:

フィールドセールスと最も多く会話するのは顧客の内部の状況についてです。人間関係や力学を把握することは、アカウントプランを立てる上で極めて重要です。

カスタマーサクセスとは、主に受注後のサクセス状況について話しています。既存のお客様に対して、当初描いたロードマップ通りに活用が進んでいるか。もしも停滞しているなら何がボトルネックになっているのか。その課題に対して、インサイドセールスがアプローチできることはないかといった議論をします。

冨田:

顧客のLTV(顧客生涯価値)を最大化することがチーム共通のゴールであり、各部署が今何をすべきかを常に議論しているわけですね。

武田:

はい。お客様のLTV(顧客生涯価値)を最大化するためには、その時々のお客様の課題を正しく捉え、より一層寄り添っていく必要があります。インサイドセールスとして、そのために何をすべきかを常に考えるため、結果として、追うべき指標も柔軟に変化させています。

冨田:

なるほど。お客様の課題や状況の変化に、組織として柔軟に対応していくのですね。そうした環境に身を置くだけで、お客様の課題を深く理解する力や、LTVという長期的な視点が養われそうだと感じました。

武田:

そうですね。入社したての若手でも、お客様へのアプローチ方法を考える際は必ず「お客様の事業課題はどこにあるのか」を議論し整理する能力が求められます。メンターや上長と共に仕事をする過程で、このスキルを磨いていきます。

冨田:

新しいメンバーへのオンボーディングにとてもこだわっているのを、貴社のnoteなどで拝見しました。未経験の若手でも、先輩社員とともに成長できる環境があるのはとても魅力的ですね。

権威性と質の高い情報で経営層との関係構築につなげる

冨田:

エンタープライズ企業のハイレイヤーの方々とのコミュニケーションが中心となると、非常に深い業界知識やコミュニケーション能力などが求められると思いますが、BDR活動で最初にぶつかる壁は何ですか?

武田:

一番の壁は、やはり「接点が持てない」ことです。お客様は現場に出ていることも多く、お電話がつながらない、メールを見ていただけないなどが日常茶飯事です。

冨田:

接点を持てない。同様の悩みを抱えている、エンタープライズのインサイドセールスは多いと思います。非常に分厚い壁だと思いますが、どのように乗り越えているのでしょうか?

武田:

大きく二つのアプローチがあります。一つは「どうやって会話の機会を得るのか」、もう一つは「その機会で何を話すのか」です。

一つ目の「どうやって会話の機会を得るのか」については、具体的なことは控えますが、権威性をいかに使える状態にするかが重要だと考えています。二つ目の「その機会で何を話すのか」は、いかにお相手の方に「この人の話を聞いてみよう」という聞く体制を作ってもらえるかにこだわっています。聞いてもいいと思っていただけない内に、何を伝えても響きませんから。

冨田:

具体的なことは控えますが、1点だけ教えてください。武田さんが仰った権威性とは具体的にどのようなものですか?

武田:

例えば、その企業の方との接点で得た情報を踏まえ、「御社の課題について、こういうお話を伺っています」といった具体的な話をするといったイメージです。するとお相手の方も、「この人は自分以上に自社のことを知っているのかもしれない」と感じてくれます。

そこでもう一つの「何を話すのか」が大切になってきます。重要なのは相手が求める質の高い情報です。ネットや書籍で得られるような一般的な業界課題と、実際にご契約へ至った企業の経営層が考えているリアルな課題感をうまくミックスして、訴求していきます。

例えば、プラント設備メーカーと半導体製造装置メーカーでは、最終的なゴールは「利益を上げること」で共通していても課題の中身が異なります。その違いを、実際の顧客の声と照らし合わせながら解像度高く理解し、質の高い仮説を立てられるようにしています。

冨田:

自分たちを「会う価値のある人間」だと認知してもらうわけですね。

経営課題と現場の課題、その両方を深く理解しているからこそ、質の高い仮説が立てられるわけですね。とはいえ、やはり関係構築の入口として業界知識や業界用語、商習慣といった基礎知識が必要不可欠だと思います。若手のメンバーはどうやって、学んでいくのでしょうか。

武田:

キャディ社には製造業出身のメンバーが多く、彼らが作った資料があるため、そこから情報をインプットできるというのが非常に大きいです。それに加えて、約1ヶ月のオンボーディングプログラムを通じて、インサイドセールスとしてのスキルを身につけて、既存メンバーと同水準の成果を出せるように育成しています。

冨田:

メンバーが、顧客との接点を持つ機会はあるのでしょうか?

武田:

必ずやっていることとして、マーケティング部が企画する展示会への参加が挙げられます。展示会は、顧客の「生の声」を聞ける非常に貴重な場です。

展示会に来場する方々の多くは、現場の担当者クラスです。彼らと直接話すことで、現在の仕事に対する本音やリアルな課題を引き出せます。「ぶっちゃけ、今これで困ってるんですよ」といった話を徹底的に聞くことで、メンバーの現場感を養うことができます。

冨田:

展示会というと、一般的にはリード獲得や商談創出が主な目的と捉えられています。しかし武田さんたちは、顧客理解を深めるためのインプットの場としても活用しているのですね。

信頼残高を高めるための情報の「質」と「量」をどう担保するか

武田:

私自身、今でも展示会に参加することがあります。担当しているお客様の担当者がブースに来てくださった際に、「今こんな課題があると伺っています」と話を切り出すんです。多くの方々が「なぜ私よりも詳しいんですか!?」と驚かれます(笑)。

この驚きが信頼につながり、より深い情報を話していただけるという関係構築につながるんです。

冨田:

イベントや展示会など、さまざまな接点を通じて情報を得て、アカウントプランを練り上げていく。そんな活動を組織全体で取り組んでいくことで、活動の質を高めているのですね。

聞けば聞くほど素晴らしい取り組みだと思う反面、同じことができる組織がいったいどれだけあるんだろうと考えてしまいました。接点を作ったはいいものの、顧客の意識変容ができずリードタイムが長期化してしまうというケースは非常に多いです。

そんな悩みを抱えている組織に対して、武田さんならどのようなアドバイスをしますか?

武田:

具体的な商談の話を進めるときに一番大事なのは、お客様の信頼残高をどれだけ増やせるかだと思います。

生成AIの登場により、世の中にあふれているオープンな情報は誰でも簡単に拾い上げられるようになりました。そうした情報をいくら提供しても、相手にとって何の価値もありません。

それよりも、お客様は自社の現場担当者が何を考えているのか、似た業界・企業はどのような課題を抱えているのかなど、よりリアルな情報を知りたいはず。自社がそうした情報を提供できる状態にあることで、リードタイムを圧倒的に短くすることができます。

冨田:

信頼を勝ち取ることがリードタイム短縮につながり、それには提供する情報の質が重要だということですね。

武田:

はい。そのため、社内の情報や勉強会だけでなく外部の一次情報に触れることも大切にしています。例えば、業界の動向を学ぶ一環としてイベントなどに参加するメンバーもいたりするんですが、そうした場が結果として、お客様との貴重な接点になったケースも過去にありました。

冨田:

一次情報を自ら取りに行くのは大切ですよね。

武田:

ここまで、信頼獲得には情報の質が求められると話してきましたが、質を高めるには情報の量が不可欠です。エンタープライズのインサイドセールス活動では、この「情報量の担保」に再現性を持たせることができるかが大事だと思っています。

冨田:

よくわかります。ちなみに、顧客との信頼獲得は定量的には測りづらいですよね。どのような反応から、手応えを得ているのですか?

武田:

たしかに、「信頼を得られた」と感じるのは主観的な要素が強いです。その主観を、できる限り客観的かつ複数の要素で分解して、それぞれの要素×濃度というかけ算で可視化できるような体制を構築中です。具体的な部分はお伝えできないんですが……。

冨田:

まさにキャディ社の“秘伝のタレ”ともいうべき指標を作成中なのですね。ぜひ見てみたい…!(笑)。

インサイドセールスから組織の最適化を促す

冨田:

キャディ社のインサイドセールスチームはどのようなカルチャーですか?

武田:

インサイドセールスに限らず全社的に、フィードバック文化が根付いています。上司・同僚・後輩や組織といった上下関係も横の関係もなく、率直に意見を出し合える雰囲気が醸成されています。

また、当社には法人営業経験者もいれば製造業経験者もいるなど、異なる業界・職種からメンバーが集まっていますが、全員がミッションやバリューに共感しています。そして、ミッションを実現するために行動している気がします。

冨田:

フィードバックの受け取り方次第で、爆発的に成長できる環境にあるわけですね。武田さん自身は今後、キャディ社のインサイドセールスをどのように進化させていきたいですか?

武田:

私が考える「インサイドセールスとしてやるべきことを実現できるチーム」にしていきたいと思います。それは何かというと、「自分の組織の最適化」と「レベニュー組織全体の最適化」です。

「自分の組織の最適化」についてですが、インサイドセールスはフィールドセールスやカスタマーサクセスと比較して、属人化する要素が少なく型化しやすいという特性があります。対面での商談と違い、電話やメールといった短い時間で限られた情報を使ってコミュニケーションを取るため、伝えるべき内容やアプローチのタイミングなどを標準化できます。多くのインサイドセールス組織が、この「型化による生産性向上」に取り組んでいると思いますが、ここをさらに強化していきたいです。

そして、私が今後力を入れていきたいのが「レベニュー組織全体の最適化」です。フィールドセールスは受注、カスタマーサクセスはサクセスと拡販が最大のミッションです。

つまり、インサイドセールスが受注率の最大化やリードタイム短縮に向き合えれば、その分だけ事業規模の拡大につながる。私たちがその役割を担えれば、「モノづくり産業のポテンシャルを解放する」というミッションの達成を圧倒的に加速させられるはずです。

そのために、今後1、2年は「インサイドセールスとして何をすべきか」に注力していきたいと思います。

冨田:

まさに本質ですね。

カスタマーサクセスやフィールドセールスと比べて型化しやすいからこそ、再現性の高い活動ができるという点にとても共感しました。武田さんたちの、緻密かつ大量の情報収集を通じて顧客との接点をつくり、体系的にアカウントプランを立ててアプローチするという姿勢は、とても勉強になりました。それを仕組み化させようとしている点にも感銘を受けました。

現在、キャディ社はインサイドセールス職を含めてオープンポジションで積極採用中なのですよね。今回の話で少しでも興味を持った方は、ぜひお話を聞いてみてください。

メンバーの募集はこちら

マネージャー職の募集はこちら

武田さん、本日はありがとうございました!

今回の「THE LEADERS」は、お楽しみいただけましたか?本シリーズでは、今後も各業界で活躍するインサイドセールスのリーダーをお招きして対談を行います。次回もぜひ、ご覧ください。

過去のインタビュー記事はこちらから

不定期でマーケティング、インサイドセールス、営業支援に関する最新の情報を発信していきます。

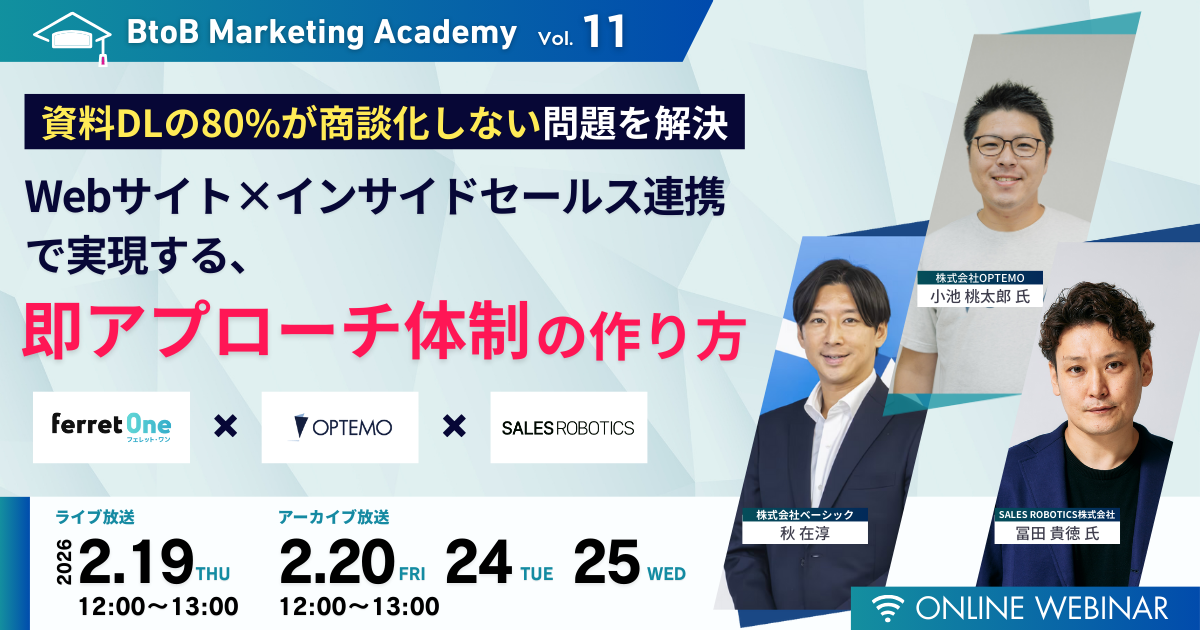

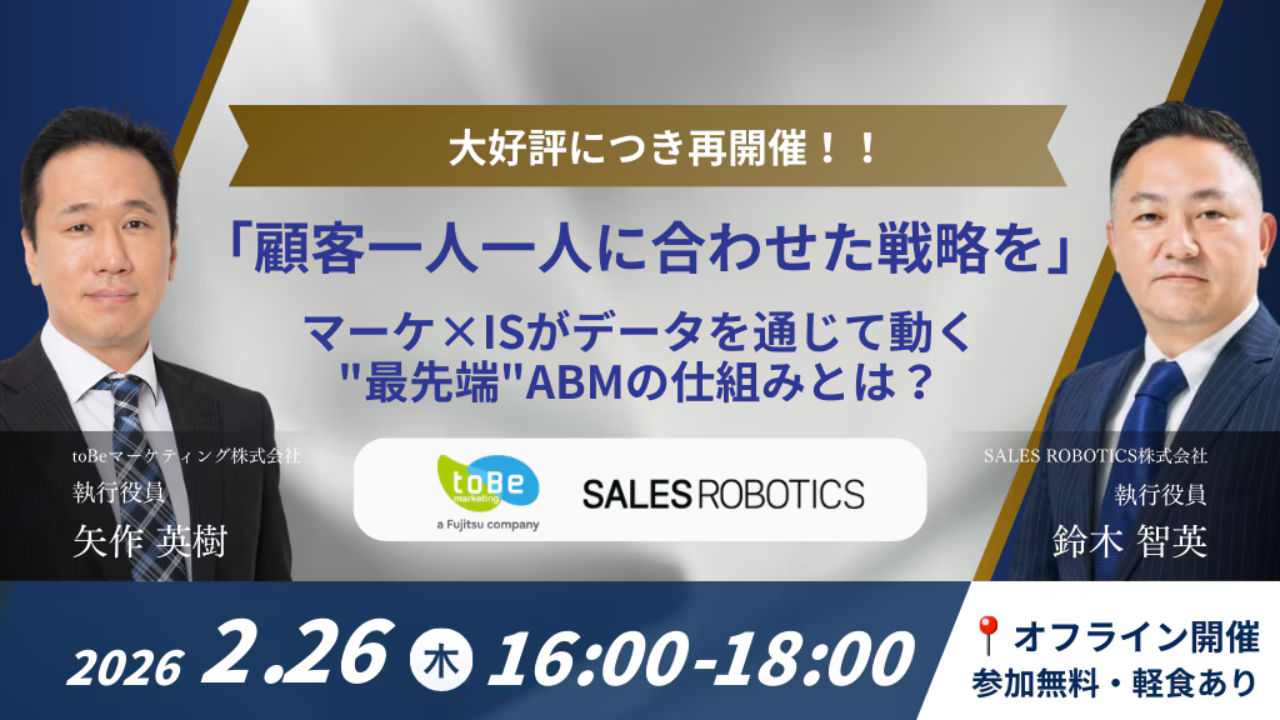

イベント・セミナー

オウンドメディアの最新情報をSNSで発信中

インサイドセールス支援のサービスについて知る